ミャンマーの歴史と地政学|アジアの超大国・中国とインドをつなぐ十字路

ミャンマーがいま政治的に揺れている。日本との歴史的関係も長いこの国は、僕自身も何度か訪れたことがある。信心深い仏教国である一方で、多数の少数民族を抱えている。『ビルマの竪琴』で知られていたビルマという国の名前がミャンマーに変わったり、最大の都市ヤンゴンから首都移転したネピドーはジャングルを切り拓いて開発したまったくの新都市であったりと、政治的な変化が多い国でもある。

長年アメリカ等からの経済制裁下にあり、そのあいだ経済成長は停滞し、ASEANの中でも大きく後れをとった。しかし、民政がすすんでからは、今度は大きな国内市場という強みを活かし、アジアに残る最後のフロンティアとして注目が集まり、日本企業の進出も相次ぐなどしていた。そんなまっただなかでの今回の政変であり、日本への影響もはかり知れない。そんなミャンマーという国を訪れるにあたって、僕が読んでとくに参考になったのが以下の3冊だ。どの国に行くときも、なるべく事前にその国の歴史や社会や政治を知っておきたいと思うところだが、とくにミャンマーは仏教や軍政や日本との関係など、多様な顔を持つ国であるため、いろいろと学ぶことが多い国だと思う。

まずは新書の形態で手軽に学ぶことができる本書『物語ビルマの歴史』がよい。ビルマ近現代史の専門家による一冊で、ミャンマーという国の概要をつかむにはベストの内容と言えるだろう。

民主化運動の指導者アウンサンスーチー、壮麗なパゴダ、『ビルマの竪琴』などで知られ、潜在力の高い新興市場としても注目されるビルマ(ミャンマー)。王朝時代に始まり、イギリス植民地時代、日本軍による占領期。戦後の独立後は、ビルマ式社会主義、二三年間にわたる軍政期、そして二〇一一年に民政へ移管し、改革の進む現代まで。知られざる多民族・多言語・多宗教国家の歩みをたどり、未来を展望する。

つづいて僕が参考にしたのがこちらの『歴史物語ミャンマー』だ。ミャンマーに住み現地で働いた人の経験というのは当然それだけ参考になるものが多い。とくに開発途上国で、それまで決して多くの日本人が住んだわけではない国においては、政府関係者が中心になるわけであり、その点においても本書は元大使による一冊という点で読み応えのある内容だ。

元・駐ミャンマー大使が描いたミャンマー史を紐解く待望の書。ビジネスマンから旅行者、研究者まで、ミャンマーに関心を寄せる人は必読。

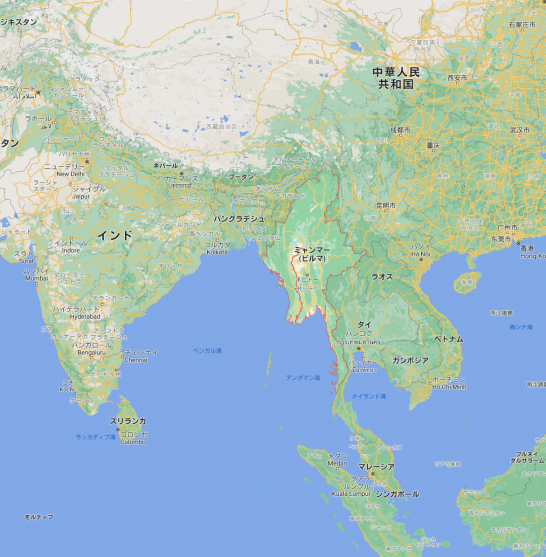

一方で、現在のミャンマーでの政変の背景を理解するためには、以下の一冊『ビルマ・ハイウェイ 中国とインドをつなぐ十字路』がもっとも役立つだろう。まず次の世界地図を見ても明らかなように、アジアの2大超大国、中国とインド。その間に位置するのがまさにこのミャンマーであり、それだけでこの国の地政学的重要性が分かるというものだろう。とくに中国から見ると、ミャンマーを経由すればすぐにインド洋に至ることができる。マラッカ海峡を通る長くてリスクのある航路を使わずに、かつ中国内陸部をより効率的に開発していくためにも、ミャンマー経由での物流を確保することは国家的に極めて重要な課題だ。そして実際に、道路やパイプライン等の整備が進むこうした背景が、現在のミャンマーと中国との関係、そして軍政と民政のせめぎ合いにもつながっていると報道されている。

そんな歴史的そして地政学的な背景を理解するための最良の一冊がこの『ビルマ・ハイウェイ 中国とインドをつなぐ十字路』なのだ。ビルマ人歴史家にして海外で学んだ著者だからこそ、この地域における母国の重要性と可能性そして危険性を誰よりも感じ取っており、それが本書の際立った特徴となっていると言えるだろう。ミャンマーという、日本からはまだ遠い国。しかし歴史的なつながりは深く、近年は日系企業の進出も相次いだ。そんななかで起こった現在の政治的不安だが、そのルーツははるか昔から存在していたのである。ぜひ本書を読み、より深くこの国とその周辺との緊張関係を理解し、そして今後の安定のために何が必要なのか、あらためて考えてみて欲しい。

中国とインドというアジアの二大文明に挟まれているその位置こそが、ビルマにとって最大の資産である。ビルマは、南アジアと東アジアをつなぐ活発な交差点として、自国だけでなく中国やインドの人びとにも恩恵をもたらす可能性を秘めている。これが本書の大前提だ。(「訳者あとがき」より)

アジアの「裏口」ミャンマーを知るための必読書!

東は雲南(中国)、西はナガランド(インド)と国境を接するかつての「辺境」が今、空前の活況を呈しているという。2011年の「民政移管」以降、それに伴う制裁解除とともに、ミャンマー(ビルマ)の地政学的位置づけが急速に変わろうとしている。本書は、ビルマを「アジアの裏口」と見立て、隣接する二大文明との関係を中心にビルマ史を概観した入門書である。中印との相互関係や、両国がビルマを含めた周辺国に与えた影響について、近代以前にまでさかのぼって丁寧に跡づけているのが特長だ。また著者は、ビルマ北部の辺境といわれる少数民族居住地域を自ら歩き、ここで見聞し思索したことを要所要所にまとめている。道路や天然ガスパイプラインなどのインフラ整備計画のほか、観光客の受け入れ計画などが各地で進められ、東アジアと南アジアを結ぶ新たな「交差点」としてのビルマの姿が浮き彫りとなる。著者は、元国連事務総長ウー・タン(ウ・タント)の孫にあたる気鋭のビルマ史家。二大国家に挟まれているというその位置こそが、ビルマにとって最大の「資産」であるという観点から、「アジア最後のフロンティア」の実像に迫る。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

事実は小説より奇なり|大人が味わうノンフィクション

先日おすすめした『10代のための読書地図』と同じブックガイドでありながら、そのテイストが大幅に異なる

-

-

心を打つ名言、心を挫く駄言|絶版を目指した出版「駄言辞典」がおもしろい

今年出版された「駄言辞典」をご存知ですか?こんな本、知らなくてよいのかも知れない。なぜなら、最初から

-

-

三浦しをんのマニアックな職業視点がいちいち面白い:今度の舞台は社史編纂室

次々と面白い小説を発表し続ける三浦しをん。そんな彼女のモチベーションは、世の中にこんな仕事があったな

-

-

卒業・入学おめでとうキャンペーン|80年記念の新明解国語辞典で大人の仲間入り

今年もまた合格・卒業、そして進級・進学の季節がやってきた。そう、春はいつだって新しい旅立ちのときで

-

-

売れっ子プロデューサー川村元気の本気の「仕事。」論

川村元気。この名前をどこで聞いたか覚えていますか?大ヒット映画『電車男』のプロデューサーとして?ベス

-

-

少年よ、大木を抱け。WOOD JOB!

本屋大賞を受賞した三浦しをん『舟を編む』で思わず国語辞典にはまってしまった僕が、その後辞書を一式揃え

-

-

スコット・ジュレク『EAT & RUN』は、世界各地を走り尽くし、食べ尽くし、そして語り尽くした名著

ベストセラー『EAT & RUN 100マイルを走る僕の旅』は、とくにランナーにはおすすめ。

-

-

春の入学・進級・入社シーズンに絶対おすすめの国語辞典3選

3月は日本全国いたるところで卒業式が行われる。小学校を卒業して中学生になれば電車もバスも大人運賃だ。

-

-

南魚沼発のコンセプト観光案内「美女旅」が、岩手県遠野・花巻に飛び火

「君は南魚沼の美女を見たか?市の公式観光パンフレット美女旅が話題に」で紹介したから、もうご存知ですよ

-

-

英語アカデミック・ライティング最高の一冊に日本語版が登場

英語のアカデミック・ライティングの書籍は数多くあれど、いやだからこそ、どの一冊を選べばよいか、悩んで