新書『英語独習法』が売れている|認知科学者がおしえる思考と学習

岩波新書の今井むつみ『英語独習法』が売れている。僕自身も大変興味深く読んでおり、これは英語学習者にとっての必読書に指定したいくらいだと思っている。それくらい、これまでの英語関連書にはない、ユニークな一冊となっているのだ。

世の中に数多存在する、英語がペラペラ話せるようになるといった宣伝文句の教材、ヒアリングとして英語を浴びるように聞いて慣れさせようという授業、そうした安易なやり方をまずは否定するところから本書は始まる。それではこの『英語独習法』は、これまでの英語学習教本とはいったい何がどう異なっているのか?その答えはひとことでいうと、著者が英語の専門家ではない、ということに尽きる。

今井むつみ

1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。

1994年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得

現在―慶應義塾大学環境情報学部教授

専攻―認知科学、言語心理学、発達心理学

著書―『ことばと思考』岩波新書、『学びとは何か――〈探究人〉になるために』岩波新書、『言語と身体性』岩波講座コミュニケーションの認知科学第1巻(共編著)、『ことばの発達の謎を解く』ちくまプリマー新書、『親子で育てることば力と思考力』筑摩書房、『言葉をおぼえるしくみ――母語から外国語まで』ちくま学芸文庫(共著)、『新人が学ぶということ――認知学習論からの視点』北樹出版(共著)ほか

上記プロフィールにもあるように、著者・今井むつみは認知科学者であり、英語の専門家でもなければ、英語教師でもない。そうではなく、認知科学・言語心理学をアカデミックに研究する立場から、日本人にとってなぜ英語学習がこれほどまでに難しいのか、そして安易な上達を謳う教材や手法はどこがどう問題なのか、を丁寧に解説していく。このアプローチがこれまでの数多くの英語学習法とは大きく異なるのは、第1章「認知のしくみから学習法を見直そう」で明確に述べられており、ここをしっかりと読むだけでも本書の価値は高い。

もちろん、第1章は導入に過ぎず、そこから本書のキーコンセプトである「スキーマ」について解説がすすみ、日本語と英語ではそもそもからズレが生じており、それをどう乗り越えていけばよいのか、という実践的な探索・探究法へとレベルを上げた話題へと展開する。

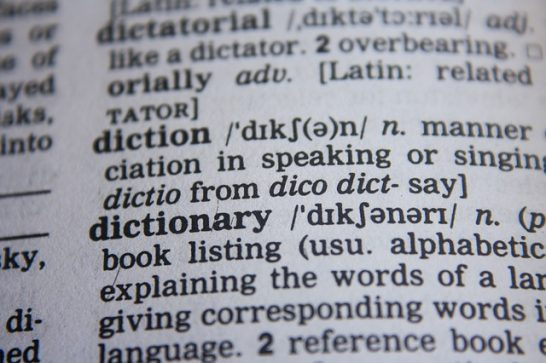

僕らはついつい、より効率的・効果的な英語学習法はないかとついつい探してしまう。英英辞典、英語新聞、Podcast、TED Talk、そしてスタディサプリと、どうしても教材やツールに目移りしてしまいがちだが、そうではなく、本書では、そもそも人間はどのような学習プロセスをとっているのか、という原点に立ち返り、それに合わせてどう外国語としての英語を勉強していくべきなのか、という大きな発想の転換が求められる。しかし、一見遠回りに見えるであろうこの道こそが、そして学習とは何かというアカデミックな理解に基づいたほうが、実は有効な方法論であるというのは、本書を読み終えれば誰しも納得するはずだ。

こうした書籍が新書で出版され、誰にとっても手軽に本格的内容を学ぶことができるのは、大変すばらしいことだ。岩波書店のまさにグッジョブであり、その結果としていま売れているというのは、それだけの潜在的ニーズがあったことの証明でもあり、これもまた喜ばしいことだ。英語学習と無縁でいられる日本人はなかなかいない。いまや小学生から英語を学ぶ時代であり、好きだろうが嫌いだろうが、受験から仕事まで、どこまでも英語は身近にあり続ける。であるならば、一番根本的な学習の意味から問い直すのはとても価値あることだと思う。まずはいったん立ち止まって、これからどう英語を勉強していくべきかを考えるためにも、本書は極めて示唆に富んだ一冊となっている。強くおすすめしたい。Amazon でも楽天でも、いまだけポイント10倍でお買い得です。

英語の達人をめざすなら、類義語との違い、構文や文脈、共起語などの知識に支えられた高い語彙力が不可欠だ。記憶や学習のしくみを考えれば、多読や多聴は語彙力向上には向かない。語彙全体をシステムとして考え、日本語と英語の違いを自分で探究するのが合理的な勉強法なのだ。オンラインのコーパスや辞書を利用する実践的方法を紹介。

■目次

はじめに

第1章 認知のしくみから学習法を見直そう

第2章 「知っている」と「使える」は別

第3章 氷山の水面下の知識

第4章 日本語と英語のスキーマのズレ

第5章 コーパスによる英語スキーマ探索法 基本篇

第6章 コーパスによる英語スキーマ探索法 上級篇

第7章 多聴では伸びないリスニングの力

第8章 語彙を育てる熟読・熟見法

第9章 スピーキングとライティングの力をつける

[ちょっと寄り道] フィンランド人が英語に堪能な理由

第10章 大人になってからでも遅すぎない

探究実践篇

【探究1】 動詞の使い分け(1)──主語・目的語に注目

【探究2】 動詞の使い分け(2)──修飾語・並列語に注目

【探究3】 動詞の使い分け(3)──認識を表現する

【探究4】 動詞の使い分け(4)──提案を表現する

【探究5】 修飾語を選ぶ──頻度に注目

【探究6】 抽象名詞の使い分け──共起する動詞と修飾語に注目

【探究7】 前置詞を選ぶ──前置詞+名詞の連語に注目

【探究8】 抽象名詞の可算・不可算

本書で紹介したオンラインツール

参考文献

あとがき

Amazon Campaign

関連記事

-

-

今こそ再び学ぶ『英語の読み方』|読めるか読めないかそれが問題だ

英語学習に関する書籍というのは、それこそ書店に溢れていて、玉石混交でどれを選んだらいいのか分からない

-

-

辞書は時代を映す「かがみ」|新語に強い三省堂国語辞典が8年ぶりの全面改訂

いよいよ登場、国語辞典の大本命、三省堂国語辞典(通称サンコク)の最新第8版! 創刊当初より、辞書とは

-

-

できる研究者の英語プレゼン術|スライド作成からストーリー展開まで

以前に紹介した、ポール・シルヴィア著の『できる研究者の論文生産術』は素晴らしい一冊である。著者は20

-

-

アメリカ連邦最高裁判事9人<ザ・ナイン>が歴史をつくる「この国のかたち」

米連邦最高裁判事ギンズバーグの死去とその後任選びで、目前に控える米国大統領選挙がさらに混沌としてきた

-

-

もう一度聞きたい、アメリカの大学卒業式スピーチ5選

アメリカの卒業式シーズンは5月だが、日本でいえば今がまさに大学卒業のピーク・シーズンである。だからこ

-

-

この漫画がすごい『数学ゴールデン』が描く数学オリンピックの世界

Amazon では Kindle 電子書籍の大規模セールをしばしば開催しているが、こうしたキャンペー

-

-

「ヘンな論文」を書き続ける動機と勇気

高学歴の芸人と言えば? という問いに、ロザンの宇治原と応えるのではあまりにもフツー過ぎる。もう少しツ

-

-

【TEDトーク】モニカ・ルインスキーとネットいじめ|彼女が見つけた適切な関係

モニカ・ルインスキーという名前を久しぶりに聞いた。といっても、その名を記憶しているのは、ある程度の年

-

-

論文捏造はなぜ繰り返されるのか?科学者の楽園と、背信の科学者たち

先週は、小保方晴子氏の論文「学位取り消しに当たらず」(NHK)との報道が新たな議論を引き起こしている

-

-

Kindle電子書籍で学ぶ、日本人の知らないワンランク上のビジネス英語術

ドクター・ヴァンスの『日本人の知らないワンランク上のビジネス英語術』がセール中。これまで僕も何度か書