シンガポール建国50周年|エリート開発主義国家の光と影の200年

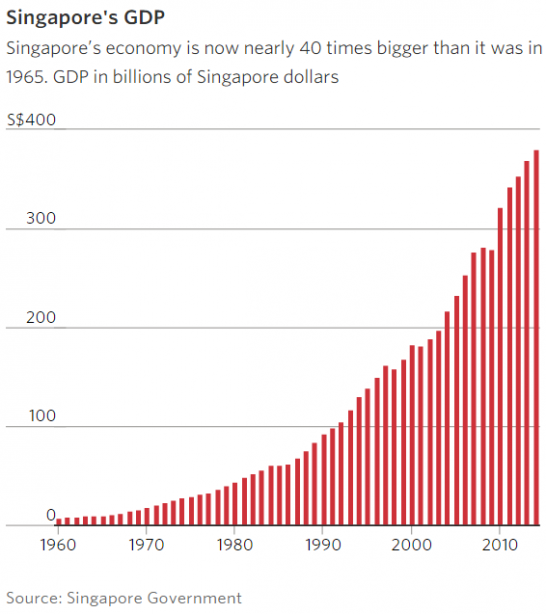

先日で建国50周年を迎えたシンガポール。Economist や、Wall Street Journal 等、各紙が同国のこれまでの半世紀をデータや写真で振り返る特集を組んだ。まずはご存知のように、過去50年間の同国の経済成長はめざましく、GDPは建国当時と比べて40倍に。

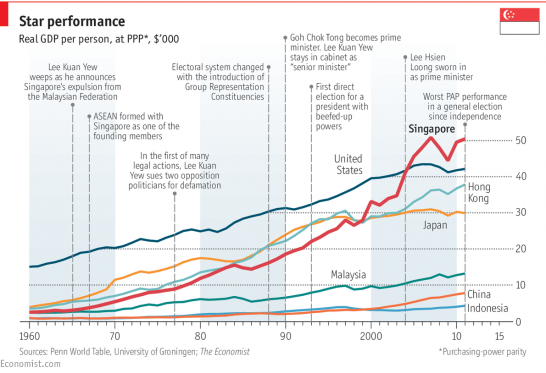

そして国民一人当たりGDPで見ても、シンガポールが世界で最も裕福な国の一つとなったことは誰の目にも明らかである。

街中を歩いても清潔で安全。空港へのアクセスや市内交通も快適この上ない。2010年に開業したマリーナベイ・サンズは、3つの高層ビルが屋上で連結したユニークな建築であるばかりか、世界最大のカジノを備えており、新たな観光名所となっている。

僕自身は2年前にひさびさにシンガポールを訪れたのだが、それ以前のときと比べて見違えるような発展ぶりに改めて驚嘆するばかりであった。そして同国の現在の繁栄の礎を築いたのが、この人リー・クアンユー。今年3月に世界中から惜しまれつつ亡くなった不世出のリーダーだった(参考:東洋経済「リー・クアンユー氏死去、91年の偉業とは?」)。

そのリー・クアンユーが人目をはばからず涙したのは、まさに50年前のシンガポール独立の時だった。しかしそれは歓喜の涙ではなく、絶望の涙であった。半生記前の同国の独立は、自らの手で勝ち取ったものではない。それどころか、マレーシアから見捨てられ切り離される形で、誰にも望まれない中での船出となった。

だからリー・クアンユーは、あまりにも脆弱だったシンガポールを文字通り独立した一人前の国とするために、経済成長に向けてありとあらゆる手を打ち、そして今や世界中から人と金が集まる世界最富裕の現在のこの都市国家を築き上げた。その国家運営の手腕は他国のリーダー達が一目も二目も置くものであり、それがリー・クアンユー死去の際には多くの弔意とこれまでの指導力への賞賛を集めることとなった。

しかし一方では、現在のこの繁栄を得るためにシンガポールが失ったものも多いと指摘するのが、こちらの好著『物語 シンガポールの歴史』である。同書サブタイトルが「エリート開発主義国家の200年」とされているように、本書は同国の独立後50年間だけでなく、イギリス人ラッフルズがこの地域に到達し植民地化した200年前に遡って歴史を概観したものである。興味深く読める第一点目は何といっても、今もシンガポールのラッフルズ・ホテルにその名を残すラッフルズの視野の広さ、気づきの深さ、そして構想力の大きさであろう。東西航路・貿易の結節点に当たるシンガポールの地政学上の重要性にいちはやく気付き、本国の許しを得ないまま植民地化に動いたのだが、それが結局は大英帝国の隆盛の支えともなるわけだから、歴史は面白いものである。

そしてもう一つの読みどころは、先に書いたようにシンガポールが経済成長を国是とした結果として犠牲とせざるを得なかったもの。それが政治。資源の乏しい小国において無駄なく最大の効率で経済を発展させようとするあまり、国家統制は極めて強い。言論や政治活動に対しては常に監視の目が光っており、それが同国がいまも「明るい北朝鮮」と揶揄される所以となっている。

それ以外にも、国民を束ねる国の文化がないのも同国のアキレス腱だと本書は指摘する。経済成長という方向性一点で、かつそれを実現させ続けることで国民をまとめてきたシンガポール。しかし経済に陰りが見えた時、歴史が浅く移民も多く、国としての独自の文化醸成を軽視してきたシンガポールは、どのようにして国民の求心力を維持していくのかという懸念である。そのとき、これまで不自由であった政治に対する国民の不満が爆発する危険性もあろう。シンガポールが過去半世紀の間に達成した奇跡のような経済成長だけでなく、その背景で目をつぶってきたことにも焦点を当て、その上で同国の将来展望について描写する本書は、シンガポールという国を理解する上で最適の一冊と言えよう。2年前にシンガポールを訪れる際に持っていった一冊だが、同国の独立50周年というこの機会に、もう一度読み返してみようと思う。おすすめの一冊です。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

欧州サッカークラブ収益ランキング|マネーリーグ2023発表

今年もまたこの時期がやってきた。そう、 監査法人Deloitteが毎年発表している、サッカークラブ

-

-

明鏡国語辞典の最大の特徴は「問題な日本語」に対する答え

国語辞典編纂という仕事は、とても重要なものなのに一般に知られることがほとんどない。その職務内容やそこ

-

-

【おすすめ経営書】ゼロ・トゥ・ワン:君はゼロから何を生み出せるか

話題の経営書『ゼロ・トゥ・ワン:君はゼロから何を生み出せるか』を、とても興味深く読んだ。著者はピータ

-

-

英語アカデミック・ライティングの最高傑作シリーズに翻訳が登場|レター・メール執筆ノウハウ

英語アカデミック・ライティングのおすすめ参考書は、これまで以下のようにいくつもの良書とそれぞれの特徴

-

-

定番ボードゲーム「モノポリー」もクラウドソーシングする時代へ

"Rethinking Monopoly: Rules of the game" という先日のEco

-

-

クラウドソーシングの衝撃:世界最大手Freelancer.comの上場と業界再編

「クラウドソーシング・サービスの使い方: 世界最大の Freelancer.com が早くて安くて素

-

-

アメリカの歴史をつくる9人の連邦最高裁判事

就任以来すでにいくつもの声明を発表し、そのたびに世界が最大限の注目を払ってきた米国トランプ大統領が、

-

-

世界大学ランキング最新版発表|英国オックスフォード大学が初のトップに

"Oxford Tops List of World’s Best Universities" とい

-

-

英語アカデミック・ライティング最高の一冊に日本語版が登場

英語のアカデミック・ライティングの書籍は数多くあれど、いやだからこそ、どの一冊を選べばよいか、悩んで

-

-

囲碁マネーリーグ|井山裕太五冠が11年連続の賞金王そして1億円越え

囲碁棋士の2021年賞金ランキングが発表され、棋聖、名人、本因坊を防衛し王座、碁聖を奪取した井山裕太