ゴリラ研究者にして京都大学新総長・山極寿一『「サル化」する人間社会』が、もんのすごく面白かった

公開日:

:

オススメ書籍

現在シーズン2が放送中のNHKスペシャル「ホットスポット」。先月放送された第一回の「謎の類人猿の王国 ~東アフリカ大地溝帯~」を興味深くご覧になった人も多いだろう(ちなみに第二回は今週日曜日放送予定)。もちろん僕もそのうちの一人だ。

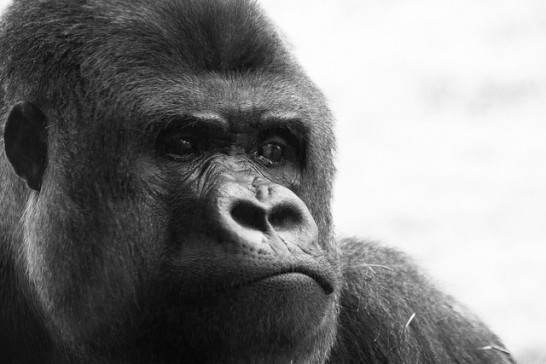

番組の中のハイライトは、ナビゲーターを務める福山雅治が現地に赴き、自然の中に生きるゴリラを観察に行くところだった。わずか数メートルという間近で見るゴリラは、そのゆっくりとした動きが醸す迫力が画面からも伝わってくる。観察中にはゴリラと視線を合わせてはいけないというルールが徹底されており、さらに近づいてくるゴリラの目線を避けるようにして後ろを向く福山のシーンが印象的だった。それくらい近い距離に、野生のゴリラがいるのである。

ちなみに、野生のゴリラを見たいという人は世界的に急増しており、いまでは民間の旅行ツアー会社がいくつも参入している分野である。日本からはアフリカまでの距離があり決して身近とは言えない旅行先であること、かつ値段も張ることからまだまだポピュラーな旅とは言いづらい。しかし、海外とくにヨーロッパからはアフリカが物理的にもより近い存在であり、いま野生ゴリラの観察ツアーの人気が高まり、ハイシーズンになると予約が取りづらいという状況にまでなっているようだ。

さて、そんなふとしたきっかけでゴリラに興味を持った僕が次に手にしたのが、山極寿一著『「サル化」する人間社会』だった。各紙の報道にもあった通り、著者は先月、京都大学の新総長に着任した人物でもある。京都大学の公式ページ特設サイトでは、総長からのメッセージやインタビューが掲載されている。ただ、僕にとって一番見たい「山極寿一×ゴリラ研究」のインタビューがずっと「近日公開」のままとなっているのが残念でならない。担当スタッフのかた、早いとこアップして下さいね。

本書『「サル化」する人間社会』で描かれるのは、もしくは山極寿一のゴリラ研究が明らかにしようとしているのは、アフリカの大自然の中で未だ多くの謎に満ちた野生のゴリラの生態と営み、ではないんだよ。そうではなく、なぜワレワレ人間は家族をつくるのかという人類学的な問いが、ゴリラ研究に取り組むそもそもの出発点となっているのだ。著者が述べるように、「人間の家族という集団は非常に特殊なもので、不思議な集団」なのである。動物全体を見渡してみても、鳥にもオオカミにも、そしてサルにも家族は存在しない。彼らにあるのは、繁殖行動を契機に子育ての期間のみ寄り添うという、極めて限定的な「群れ」でしかないのだ。

「人間の人間たるゆえんは『家族』にある」と考える著者が、なぜ我々人間は家族を必要とするのかという疑問から、家族の起源を遡るために着目したのがゴリラだった。ヒトとゴリラ、オランウータン、チンパンジーとの生物学的な違いは2%もないらしい。そんな非常に近い存在でありながら、ゴリラの社会とサルの社会は、全く異なるシステムとルールで動いているのだ。群れの中で序列をつくらず、喧嘩をしても最後はじっと見つめ合って和解する「勝ち負けのない」ゴリラ社会。一方のサルたちは、動物園のサル山を見ても分かるように、ボスを頂点とした明確なヒエラルキーを構築する。

それでは一体、人間の社会とは、ゴリラとサルのどちらにより近いのだろうか?もちろん、他者と調和する感性と、序列を好む性格、どちらも人間が有するものである。しかしながら現代の人間社会とは、徐々に個人主義が強まり、家族というつながりが失われ、そして優勝劣敗の風潮が色濃いものとなっているのではないだろうか。そういう人間社会の現在と未来を憂慮した著者が付けたのが、まさにこの本書タイトル『「サル化」する人間社会』だったのである。いまいちどわれわれ人間にとって家族とは何なのか、そういう根源的な問いに向き合うためにゴリラを見つめる著者のその視線は、ゴリラの眼差し以上にあたたかい。

本書には著者の長年のフィールドワークを通じて見えてきたゴリラの特徴と魅力が目一杯に詰まっている。「ゴリラと同性愛」「家族の起源」「なぜゴリラは歌うのか」「言語以前のコミュニケーションと社会性の進化」といった章タイトルからも分かるように、こんなにエキサイティングに読める一冊はなかなかないと思う。加えて、人間の現代社会において家族が持つ意味というものに関心がない人もいないだろう。老いも若きも男も女も、人間の社会と家族をあらためて考えてみるきっかけとなる一冊と言える。今年僕が読んだ本の中でもベストといえる好著だと、自信を持っておすすめしたい。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

今こそ再び学ぶ『英語の読み方』|読めるか読めないかそれが問題だ

英語学習に関する書籍というのは、それこそ書店に溢れていて、玉石混交でどれを選んだらいいのか分からない

-

-

華麗な舞台の裏にあるプロテニス選手の過酷な生活|ランキングシステムが生んだ世界的超格差社会

2018年の全豪オープンテニスがフェデラーの優勝で幕を閉じた。自身が持つ四大大会最多優勝記録を20勝

-

-

イェール大学出版局 リトル・ヒストリー|若い読者のための「考古学史」のすすめ

以前にも紹介したことのある、「イェール大学出版局 リトル・ヒストリー」のシリーズ。いまのところ5冊が

-

-

2017年のベストセラー書籍トップ25冊

2017年も残すところあとわずか。それでは今年も本ブログを通じてのベストセラー書籍を上位25点紹介し

-

-

アカデミアへの転身と、アカデミアからの転身

日本テレビの桝太一アナウンサーが、16年間在籍した同局を今年3月で退社し、4月からは同志社大学ハリス

-

-

金儲けして悪いですか?村上ファンドを率いた生涯投資家からの痛烈なメッセージ

ホリエモンと言えば堀江貴文、その堀江と言えば? という質問の答えでおおよその世代が分かるのではないだ

-

-

イメージを掴んで使い分けろ|英語の難所・前置詞を攻略する

以前にも「効果抜群おすすめ英単語超学習法|語源から理解して飛躍的に語彙を広げる」で激推しした、『英単

-

-

将棋棋士初の栄冠|『Number MVP賞』は 藤井聡太二冠に決定

先日は以下のエントリでも書いたように、2020年は間違いなく藤井聡太の一年でもあり、将棋棋士がアスリ

-

-

三浦しをんのマニアックな職業視点がいちいち面白い:今度の舞台は社史編纂室

次々と面白い小説を発表し続ける三浦しをん。そんな彼女のモチベーションは、世の中にこんな仕事があったな

-

-

効果抜群おすすめ英単語超学習法|語源から理解して飛躍的に語彙を広げる

今年5月に出版された『英単語の語源図鑑』が、すでに20万部も売れているようだ。英語関連書としてベスト