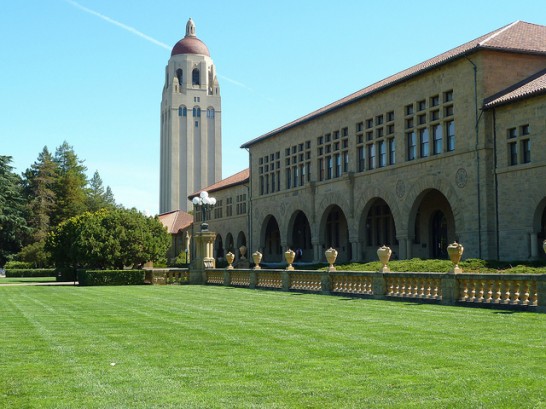

スタンフォード大学に集まる若き経済学者たち

先週のニューヨーク・タイムズ紙の記事 “How Stanford Took On the Giants of Economics” を興味深く読んだ。ここ数年、著名な経済学者が続々と、他のトップスクールからスタンフォードへと移った。その背景には、ハーバードやMITの後塵を拝してきたスタンフォードが、真にNo. 1 の大学となるべく大学全体の底上げを図っていると指摘する。

(Photo by hdzimmermann)

そしてとくに経済学部のリクルーティングでは、現在の経済学の潮流を反映させ empirical microeconomics 分野の若い研究者を熱心に採用している。スタンフォード大学のコンピュータサイエンスを始めとする他学部や、シリコンバレーのスタートアップ企業、そしてそこで働くエンジニアやデータ・サイエンティストを含め、スタンフォードの「地の利」が大いに活かせる分野というわけだ。

But the recent recruiting success of Stanford shows something broader about how the economics profession is changing. The specialties of the new recruits vary, but they are all examples of how the momentum in economics has shifted away from theoretical modeling and toward “empirical microeconomics,” the analysis of how things work in the real world, often arranging complex experiments or exploiting large sets of data. That kind of work requires lots of research assistants, work across disciplines including fields like sociology and computer science, and the use of advanced computational techniques unavailable a generation ago.

シカゴ大学から移籍した Matthew Gentzkow は次のように語り、

“I was very happy where I was in Chicago, but it felt like there is a sense of excitement and really building something at Stanford,” Mr. Gentzkow said. “Stanford as a university is in a really strong position right now, and has a lot of resources, and seems very committed to using those resources to build on the frontier of economics.”

ハーバード大学から移籍した Raj Chetty は以下のように話す。

“My sense is this is a good development for economics,” Mr. Chetty said. “I think Stanford is going to be another great department at the level of Harvard and M.I.T. doing this type of work, which is an example of economics becoming a deeper field. It’s a great thing for all the universities — I don’t think it’s a zero-sum game.”

Tyler Cowen が “Who wouldn’t want to be where the future of the world is being made?” と語るほどに、いまスタンフォードが熱い。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

『ゼロ・トゥ・ワン』のティールと米国社会の変容『綻びゆくアメリカ』

米国の著名投資家ピーター・ティールが著した『ゼロ・トゥ・ワン―君はゼロから何を生み出せるか』が、「今

-

-

フェイスブックのパーソナルデータが明らかにする、米国スポーツチームのファン境界線はココだ。

これまで何度か書いてきたが、フェイスブックのデータサイエンスチームというのは、いつも興味深いデータを

-

-

『ヤバい統計学』著者による新作『ナンバーセンス』で知る、アメリカ大学ランキングの舞台裏

以前に「テーマパーク優先パスの価格付け」でも紹介したように、カイザー・ファング著『ヤバい統計学』は、

-

-

10代の母:アメリカと日本のテレビの影響

National Bureau of Economic Research (NBER) の最新のワー

-

-

今年のノーベル経済学賞は「行動経済学」のリチャード・セイラーに

今年のノーベル経済学賞が発表され、行動経済学についての貢献が評価され、シカゴ大学のリチャード・セイラ

-

-

愉しく美味しく走ろう!南魚沼グルメマラソンを応援してきた

本日のKindleセール商品は、『ウルトラマラソンマン 46時間ノンストップで320kmを走り抜いた

-

-

サッカー・データ革命の時代に読んでおくべきこの5冊

データ革命が加速する世界最先端の現代サッカー 「ワールドカップの閉幕、そしてデータドリブン・サッカ

-

-

世界で最も成功したスポーツビジネス:アメフトNFLとスーパーボウル

米国で最も盛り上がるスポーツイベントと言えば、アメフトのスーパーボウル。個人的にはいまだにアメフトの

-

-

【TEDトーク】モニカ・ルインスキーとネットいじめ|彼女が見つけた適切な関係

モニカ・ルインスキーという名前を久しぶりに聞いた。といっても、その名を記憶しているのは、ある程度の年

-

-

もう一度聞きたい、アメリカの大学卒業式スピーチ5選

アメリカの卒業式シーズンは5月だが、日本でいえば今がまさに大学卒業のピーク・シーズンである。だからこ