「貧困不良少年」が経済学のスターになった!

という東洋経済オンラインの記事。取り上げているのはハーバード大学経済学部教授のローランド・フライヤー。

アメリカにおける黒人差別や、白人と黒人の子供の間にある教育格差等の研究で、今年のジョン・ベイツ・クラーク賞を受賞。日本ではノーベル賞と比べると同賞のニュースは極めて少ないが、海外では毎年 Economist 誌や Wall Street Journal 紙を始めとする各種メディアが大きく報道する、非常に注目度の高い賞となっている。

それもそのはず、過去の受賞者リストを見れば分かるように、錚々たる経済学者の名前が並ぶ。しかも40歳以下のみが対象となる制限があり、かつ2009年までは二年に一回の授与、さらには複数人同時受賞があるノーベル賞と異なり毎回一人のみの受賞といったこともあって、同賞がノーベル賞よりも獲るのが難しいとさえ言われてきた所以だ。

今年の Roland Fryerを始め、昨年受賞の Matthew Gentzkow は media economics、2013年の Raj Chetty は public economics, 2012年の Amy Finkelstein は health economics と、実証ミクロ経済学の分野での受賞が続いているのは、現在の米国経済学会の趨勢が色濃く反映された結果と言えるだろう。そんな今年の受賞者ローランド・フライヤーの、人種や教育に関する研究テーマやその成果については、世界中でベストセラーとなった『ヤバい経済学』や『その問題、経済学で解決できます』の中でも詳しく紹介されている。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

国語辞典を選ぶならこの4冊がおすすめ:現代語に強い三省堂・豊かな語釈の新明解・安定と安心の岩波・誤用を正す明鏡

目的と用途に合わせてベストの国語辞典を見つけよう 卒業・入学シーズンを前に、そのお祝いとして国語辞

-

-

辺境ライター高野秀行の原点『ワセダ三畳青春記』の「野々村荘」こそ日本最後の秘境

「高野秀行はセンス抜群の海外放浪ノンフィクション作家」にも詳しく書いたように、辺境ライターこと高野秀

-

-

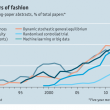

ビッグデータ時代の経済学|機械学習という新たなツールとの付き合い方

"Economists are prone to fads, and the latest is m

-

-

春になり大人になったら辞書を買おう|これがいま日本で最も売れている国語辞典だ

さて今年も4月になり、進級・入学・入社とおめでたいイベントが相次いだ。中学生になったら電車も大人運賃

-

-

数学ミステリー白熱教室|数学と物理学の驚異のつながり

「NHK『数学ミステリー白熱教室』本日最終回をお見逃しなく」でも書いたように、先週末でNHKの「白熱

-

-

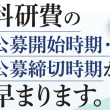

今年度から科研費の締切が早まる|公募スケジュールの前倒しに注意

現在、科学研究費助成事業(科研費)の主な種目については、前年の9月に公募を開始し、翌年4月1日付けで

-

-

論文捏造はなぜ繰り返されるのか?科学者の楽園と、背信の科学者たち

先週は、小保方晴子氏の論文「学位取り消しに当たらず」(NHK)との報道が新たな議論を引き起こしている

-

-

ゴリラ研究者にして京都大学新総長・山極寿一『「サル化」する人間社会』が、もんのすごく面白かった

現在シーズン2が放送中のNHKスペシャル「ホットスポット」。先月放送された第一回の「謎の類人猿の王国

-

-

【応募書類受付中】NASAが宇宙飛行士を新規募集|火星に行く大チャンス

もうご存知と思うが、アメリカの National Aeronautics and Space Adm

-

-

グラデーションマップで類似英単語を効果的に使い分ける

評判のよい英単語帳を新たに買って読んでみた。そしたらこれが期待以上によかったので紹介しておきたい。そ