クリエイター佐藤雅彦が好きだ|最新著『ベンチの足』にみるユニークな視点

公開日:

:

オススメ書籍

佐藤雅彦ほど「クリエイター」という表現が似合う人はいないのでは、と個人的に思っている。アーティストではなく、クリエイター。どこで明確に線引きするのかあやふやなところはあるが、本人自身が自分の作品をアートとは位置づけていない以上、やっぱりクリエイターというのが相応しいのだろう。

電通のCMプランナーとして、湖池屋の『スコーン』、『ポリンキー』、『ドンタコス』から、NECの『バザールでござーる』まで、数々のヒットCMを創り出した仕掛け人である。あの時代をリアルタイムで経験している世代には懐かしさでいっぱいの、それでいて今も鮮明に音楽が耳に、映像が目に、こびりつくように記憶されているのは、まさに彼の手腕がなせる技だろう。

これよりもう少し下の世代には、あの大ヒット曲『だんご3兄弟』の作詞・プロデュースをつとめた人物、という説明のほうが分かりやすいだろうか。1999年、NHK教育テレビ『おかあさんといっしょ』のオリジナルナンバーとして発表された同曲は、社会的現象とも言えるほどに爆発的ヒットを記録した。ちなみに、同じ1999年には、宇多田ヒカルの1stアルバム『First Love』も発売され、てこちらも伝説的な売上となったように、この年あたりがCDとして音楽を聴いた最後となるのだろう。

これよりもさらに若い世代にとっての佐藤雅彦とは、NHK-Eテレ『ピタゴラスイッチ』を監修した人と言えば話が分かりやすいだろうか。というように、どの世代にとっても、大人の階段を上る途中のどこかで必ず出会っている、それが佐藤雅彦作品のすごさなのではないだろうか。ちなみに、ピタゴラスイッチのようなサイエンス・クイズのような作品をなぜ、と思う方も多いかも知れないが、佐藤が東大教育学部で算数・数学教育を専攻、していたと聞けば、むしろなるほどと感じるのではないだろうか。

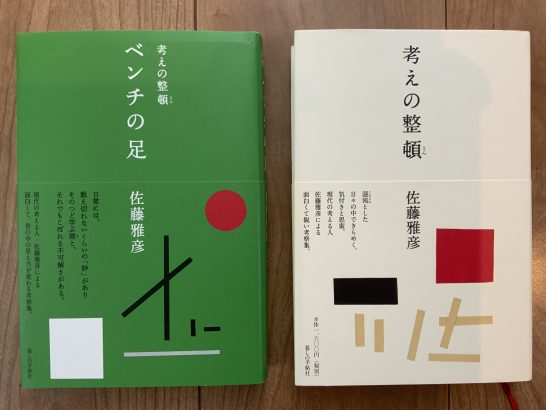

さて、そんな佐藤雅彦も電通を離れ、慶應SFCに教授として転じ、いまは東京藝大の教授だ。彼の作風から言っても藝大が合っているように思う。僕自身の友人が以前に佐藤研究室に所属し、とても楽しそうに刺激的な卒業制作に取り組んでいた様子も鮮明に思い出す。そんな彼の著作を僕は毎回楽しみにしているのだが、新著『ベンチの足』をようやく読むことができたので、ここで紹介しておきたいと思ったわけなのである。これは雑誌『暮しの手帖』の連載をまとめたもので、前作『考えの整頓』に続く第2作となる。前著同様に、ふだんの何気ない暮らしのなかで気づいた不思議や違和感、それがその後作品へと昇華していく過程など、クリエイターならではの視野の広さ、視点のユニークさ、そして思考の深さが伺え、とても興味深い。

なるほど、こんな風景からあんなアイデアが生まれるのか、とか、よくそんなことに疑問を持ったなぁ、などと、佐藤にしか見えない景色を言語化してくれているという点において、本書は極めて珍しく、クリエイターの頭脳を明らかにすることに成功していると言えるだろう。例えば、新著『ベンチの足』においても、高校野球の観方だったり、誰の家にもあるメジャー(巻尺)のちょっとした不具合から、思索がぐっと広がっていくのである。これはぜひ読書を通じて実体験して頂きたい感覚なのである。ちなみに、僕は佐藤の本が、前作も今作も、どちらも紙書籍のみで発売されていることに、とても意味があるのだと感じている。電子書籍ならではのよさはもちろん誰もが実感するところだが、紙媒体としての存在感、視覚だけでなく手触りという触覚にまで訴えることができる強みを感じるし、装丁デザインに対しても厚く謝意を表す佐藤の思いも、ここに詰まっているように思う。本もまた作品と考える人にとっては、それはやはり紙でなくてはならないのだろう。そしてこのことは、僕ら消費者側から見ても同じようなことが言えるように思う。つまり、普段読む多数の本は消費され消化され、その後で消えてしまうことが多いかも知れないが、一方では、手元に残しておきたい、目の留まるところに置いておきたい、そういう類の本もあるということなのだ。そんなところからも、これからの出版業界、そして紙の未来を考えることができるのかも知れない。

NHK教育テレビ「ピタゴラスイッチ」や「0655」などを生み出し、東京藝術大学映像研究科で教鞭をとる筆者が書き綴った、『暮しの手帖』の大人気連載をまとめました。

ある夜、公園で背の高いベンチを見た。妙だと思って、よく見てみたら、そのベンチには大きな足がついていた――。

日常には、数え切れないくらいの「妙」がありそのつど学ぶ理と、それでもこぼれる不可解さがある。現代の考える人、佐藤雅彦による面白くて鋭い考察集。好評を博した『考えの整頓』、待望の第2集です。

今まで気が付かなかった巻き尺の不思議。知らない間につながっていた、あの歌姫との縁!電車で隣の子どもが漏らした妙な言葉。故郷の小さな村で起きた大事件。トースターは誰が発明したのか?なぞなぞ「家の中で一番年をとるところどーこだ」?など、ともすると見過ごしがちな日常の「妙」に立ち止まる著者は、その「妙」に魅了され、真髄に迫ろうと考察していきます。ベスト・エッセイ(日本文藝家協会編)に選出された「向こう側に人がいる」「たしかに……」や、カンヌ国際映画祭に正式招待されるまでが綴られた「5名の監督」、本書のタイトルでもある「ベンチの足」ほか、全23編を収録。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

アイデアと問題解決につづく第3弾『独学大全』ついに登場|一家に一冊、学びの百科事典として

さてさて、あの『独学大全』もう読みましたか? 人生100年時代、つねに学び続けアップデートし続けねば

-

-

統計学と経済学をまる裸にする

ついにあの "Naked Statistics" に、待望の翻訳が登場。そしてあの "Naked E

-

-

連邦最高裁判事9人が形づくるアメリカの歴史

下の写真がアメリカ連邦最高裁判所だ。各種ニュース等での報道の通り、今回はこの最高裁が、これまで人工妊

-

-

イェール大学出版局 リトル・ヒストリー|若い読者のための「アメリカ史」のすすめ

以前にも紹介したことのある、「イェール大学出版局 リトル・ヒストリー」のシリーズ。いまのところ5冊が

-

-

スコット・ジュレク『EAT & RUN』は、世界各地を走り尽くし、食べ尽くし、そして語り尽くした名著

ベストセラー『EAT & RUN 100マイルを走る僕の旅』は、とくにランナーにはおすすめ。

-

-

英語論文アカデミック・ライティング絶対おすすめできる18冊

以下のエントリ・シリーズで詳述しているように、これまで僕自身が多種多様の英語ライティングテキストを読

-

-

イェール大学出版局 リトル・ヒストリー|若い読者のための「考古学史」のすすめ

以前にも紹介したことのある、「イェール大学出版局 リトル・ヒストリー」のシリーズ。いまのところ5冊が

-

-

Kindle電子書籍でわくわく読む、角川書店の初心者向け数学シリーズ

今年はますます電子書籍市場の拡大に拍車がかかりそうだ。「2018年には米国と英国で紙書籍を追い抜くか

-

-

ヒマラヤ山脈でイエティの足跡を発見|雪男は向こうからやって来た

ヒマラヤ山中で伝説の雪男「イエティ」の足跡を発見したと、インド軍が公式ツイッターに写真つきで投稿した

-

-

アカデミアへの転身と、アカデミアからの転身

日本テレビの桝太一アナウンサーが、16年間在籍した同局を今年3月で退社し、4月からは同志社大学ハリス