サッカーチームの経済学|デロイト・フットボール・マネーリーグ2016年版

今年もまたこの時期がやってきた。そう、デロイト社によるレポート “Football Money League” が発表されるシーズンだ。欧州の主要サッカークラブの収益をランキングで紹介するこのデータを、僕自身これまで毎年とても興味深く眺めてきたのだが、この数字への各種メディアからの関心は年々高まっているように思う。確かにそれくらい面白いのである。

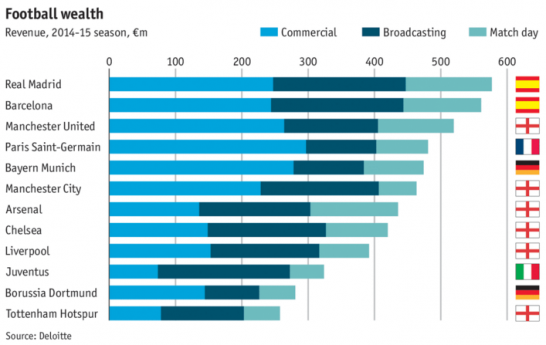

そんな世界のサッカーファン大注目の今年のレポート結果については、早速 Economist 誌が以下のグラフと合わせて “The world’s richest football clubs” という記事の中で紹介している。

欧州主要クラブの昨シーズンの収入比較から見えてくるポイントは以下の4点である。

- レアル・マドリードが11年連続で首位

- その永遠のライバル・バルセロナが第2位に踊り出て、スペインのクラブがツートップ

- しかし各国リーグを比較すると、上位20チーム中9つ、上位30チーム中17つを占める英国プレミア・リーグが圧倒

- テレビ放映権料の高騰により英国勢のさらなる躍進、とくに来シーズンはマンチェスター・ユナイテッドがついに収入トップとなると予測

といった具合に、昨シーズンはレアル対バルサがクラブ収入の点でも拮抗する状況となり、フィールドでの対戦だけでなく場外でも因縁ぶりを見せつけることとなった。それを踏まえ、次のシーズンはいったいどんな闘いとなるのか、そしてそれは来年のマネーリーグレポートにどう反映されるのか、今から楽しみでならない。

そしてもう一つ、来シーズンのヨーロッパ・サッカーで個人的に楽しみなのが「データ革命」がどれだけのインパクトを与えるかである。先日も「欧州サッカー「データ革命」|スポーツを科学する最前線ドイツからの現地レポート」で紹介したように、欧州サッカーにおいてデータ活用を代表チームだけでなく各クラブチームレベルでも積極的に進めているのが、ドイツ・ブンデスリーガである。そしてそのデータ戦術の成果を世界に見せつけたのが、2014年のワールドカップ決勝で開催国ブラジルを7-1という大差で破ったあの一戦だったわけだ。

今回のデロイト・マネーリーグではスペインやイギリスのクラブに収入面で差をつけられているドイツのクラブチームだが、今後のデータ活用次第ではサッカーの試合だけでなくクラブ経営にまでプラスの効果を及ぼす可能性も十分にある。その意味でも、欧州サッカーリーグからますます目を離せなくなるだろう。そんな欧州サッカー「データ革命」の現地レポートは、この雑誌・月刊フットボリスタが詳しく解説していてとても面白く読んだ。サッカーファンはもちろんデータファンならぜひとも目を通しておくべきだろう。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

バレンタインの統計学と経済学

明日は男性諸君が待ちに待ったバレンタインデーですよね!? というわけで以下のエントリを再掲。そして、

-

-

欧州サッカー・マネーリーグ|今年も首位のバルセロナだけれども

毎年、この時期に楽しみなのが、「デロイトフットボールマネーリーグ」である。世界的な監査法人デロイトが

-

-

ワールドカップの閉幕、そしてデータドリブン・サッカーの開幕

ドイツ優勝で幕を閉じたサッカー・ワールドカップ。7-1という大差でブラジルを撃破した準決勝の試合に象

-

-

難敵アンディ・マレーをフルセットで倒した錦織が準決勝進出|データで見る全米オープンテニス

思わず早朝からWOWOWで生中継を見てしまった本日の全米オープンテニス。ついに錦織がやってくれて大興

-

-

電子書籍市場の急拡大:2018年には米国と英国で紙書籍を追い抜くか

今年は、電子書籍がより一層勢いを増して拡大した一年だったと振り返ることが出来るだろう。2013年の始

-

-

電子コミックの時代がやってきた:『ナナのリテラシー』が描く漫画業界のビジネスモデル革命

ご存知のように、今ものすごい勢いで電子書籍市場が拡大している。出版業界では今年こそ「本当の電子書籍元

-

-

いま囲碁がとんでもなく面白い:弱冠24歳の6冠井山裕太

先月のNHKプロフェッショナル「盤上の宇宙、独創の一手。囲碁棋士・井山裕太」を見た。あまりにも面白く

-

-

全米オープンテニスを Slam Tracker でデータ観戦しよう

いよいよ全米オープンテニスが始まった。それと同時に錦織圭の初戦敗退。大変残念だけれども、それだけグラ

-

-

林業男子と林業女子:Wood Jobs!

「少年よ、大木を抱け。WOOD JOB!」で書いたように、『舟を編む』の著者三浦しをんによる『神去な

-

-

クラウド会計「freee」が大型上場|確定申告と研究費管理に役立つ画期的サービス

先日は、クラウド会計サービスを手がける freee (フリー) が東証マザーズに上場し、その規模が今