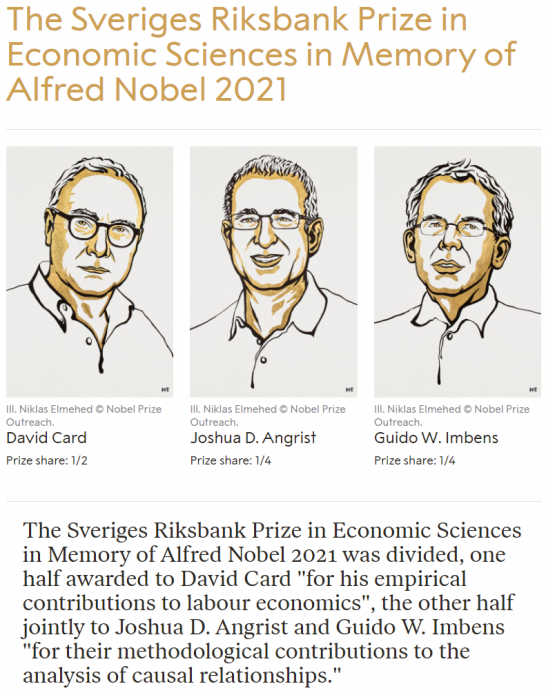

今年のノーベル経済学賞はアメリカの労働経済学者3名が共同受賞

今年のノーベル賞受賞者が発表されるなか、いよいよ経済学賞の受賞者が明らかとなった。それは、「『自然実験』と呼ばれる手法を使って、労働市場に関する新たな知見を提供した」貢献が評価された以下の3名である(参考:NHKニュース)。

この3名については以下の著書も合わせて紹介しておきたい。まずは、David Card といえば、本書でも提示される最低賃金の研究で知られる。ニュージャージー州のデータでその政策導入効果を測った論文は、いまも労働経済学の重要な先行研究となっている。ちなみに、共同研究者のAlan Krueger は残念ながら2019年に亡くなっている。

David Card and Alan B. Krueger have already made national news with their pathbreaking research on the minimum wage. Here they present a powerful new challenge to the conventional view that higher minimum wages reduce jobs for low-wage workers. In a work that has important implications for public policy as well as for the direction of economic research, the authors put standard economic theory to the test, using data from a series of recent episodes, including the 1992 increase in New Jersey’s minimum wage, the 1988 rise in California’s minimum wage, and the 1990-91 increases in the federal minimum wage. In each case they present a battery of evidence showing that increases in the minimum wage lead to increases in pay, but no loss in jobs.

Joshua Angrist と言えば、いまや経済学大学院生にとっての新たな必読書となった “Mostly Harmless Econometrics”。そこで取り上げる因果推論の手法をより簡単な文章で説明するのが、もうひとつの著書 “Mastering ‘Metrics” である。もちろんこちらも読んでおくのがオススメだ。

The core methods in today’s econometric toolkit are linear regression for statistical control, instrumental variables methods for the analysis of natural experiments, and differences-in-differences methods that exploit policy changes. In the modern experimentalist paradigm, these techniques address clear causal questions such as: Do smaller classes increase learning? Should wife batterers be arrested? How much does education raise wages? Mostly Harmless Econometrics shows how the basic tools of applied econometrics allow the data to speak.

Guido Imbens は、書名が端的に内容を表しているように “Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences” が因果推論の定番テキストである。手元に置いておき、辞書的に使うのがよいだろう。

Most questions in social and biomedical sciences are causal in nature: what would happen to individuals, or to groups, if part of their environment were changed? In this groundbreaking text, two world-renowned experts present statistical methods for studying such questions. This book starts with the notion of potential outcomes, each corresponding to the outcome that would be realized if a subject were exposed to a particular treatment or regime. In this approach, causal effects are comparisons of such potential outcomes. The fundamental problem of causal inference is that we can only observe one of the potential outcomes for a particular subject. The authors discuss how randomized experiments allow us to assess causal effects and then turn to observational studies. They lay out the assumptions needed for causal inference and describe the leading analysis methods, including matching, propensity-score methods, and instrumental variables. Many detailed applications are included, with special focus on practical aspects for the empirical researcher.

というように、因果推論とくに自然実験と呼ばれる手法を用いて、労働市場や教育問題を分析した研究業績が評価された結果が、今年のノーベル経済学賞受賞の要因となった。3名の研究者による共同受賞だが、賞金の内訳は三等分ではないのが興味深い。Card が半分を、Angrist と Imbens がそれぞれ四分の一ずつを受け取るということで、そこに貢献の度合いの違いが表れているのだろう。もしくは、もしもKrueger も存命であったならば、四人で等分ということもあり得たのかも知れない。

さて、上記では英語書籍ばかりの紹介となったが、もちろん日本語でも因果推論の優れた解説書はいくつか出版されている。そんなかでもおすすめしたいのが、次の4冊である。まずは手軽に読める一冊を探しているのなら、間違いなく『データ分析の力』が最良の選択だ。新書というカジュアルな形態でありながら内容はとても充実している。または、ベストセラーとなった『原因と結果の経済学』も数多くの研究や事例紹介を含めて興味深く読める一冊となっている。もう少し本格的に手法を勉強してみたいという人には、『効果検証入門』や『政策評価のための因果関係の見つけ方』をおすすめしたい。いずれにしろ、今年のノーベル経済学賞受賞を契機に、因果推論やその手法を用いた経済学研究により注目が集まることを期待したい。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

若き探検作家・角幡唯介の「極夜行」は最悪の旅だからこそ最高のノンフィクション

探検家・角幡唯介のノンフィクション作品を読んだことがある人も多いことだろう。NHKでも特集番組となり

-

-

アメリカと日本と国際養子縁組

先日のTBSの番組「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」を観た。 豊かな社会とは

-

-

『ヤバい統計学』著者による新作『ナンバーセンス』で知る、アメリカ大学ランキングの舞台裏

以前に「テーマパーク優先パスの価格付け」でも紹介したように、カイザー・ファング著『ヤバい統計学』は、

-

-

イェール大学出版局 リトル・ヒストリー|若い読者のための「アメリカ史」のすすめ

以前にも紹介したことのある、「イェール大学出版局 リトル・ヒストリー」のシリーズ。いまのところ5冊が

-

-

機械 vs 人間:チェス、予測、ヒューリスティック

今回もサッカー・ワールドカップ予想をしている、毎度注目の統計家ネイト・シルバー。その彼の著書『シグナ

-

-

国語辞典ベストセラーランキングに見る人気辞書|中学生以上は新明解、小学生はドラえもんかチャレンジか

国語辞典というのは大変におもしろい。実に個性豊かであるにも関わらず、その特徴は必ずしもきちんと伝わっ

-

-

今からでも遅くない|しっかり学ぶ統計学おすすめ教科書と関連書15選

今こそしっかり統計学を学ぼう 以前に「統計学が最強の学問である、という愛と幻想」で書いたように、こ

-

-

稲垣栄洋の植物論と生き物の死にざま

稲垣栄洋の植物論は大変におもしろい。例えば、『雑草はなぜそこに生えているのか』であれば、そもそも書名

-

-

日本囲碁マネーリーグ|賞金ランク首位・国民栄誉賞の井山裕太

さてさて、1-2月にかけては毎年、それまでの一年間の各種ランキングが発表されることが多い。僕自身が毎

-

-

闘う頭脳|将棋棋士・羽生善治VSチェス棋士ガルリ・カスパロフ

今年3月にNHKーETV特集で放送された「激突!東西の天才 将棋名人羽生善治 伝説のチェスチャンピオ