さらに充実した国語辞典を|中型の岩波『広辞苑』と三省堂『大辞林』が大幅改訂

公開日:

:

最終更新日:2021/01/09

オススメ

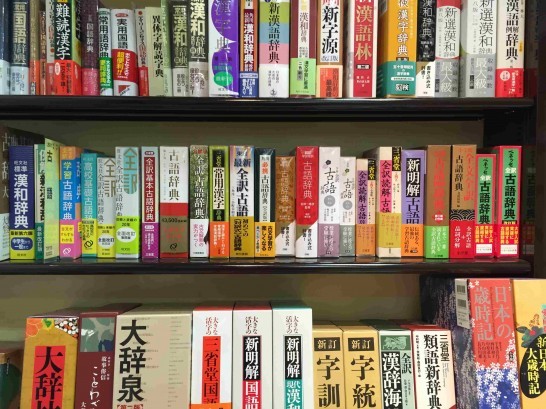

さて、卒業・入学のシーズンがやってきた。そして、そんな季節の定番の贈り物といえば、もちろん国語辞典である。中学生になったとき、子供用の辞書を卒業し、おとなびた国語辞典を入学祝いにもらったひと、多いですよね? 大学を卒業しビジネスパーソンとして働き始めた時、社会人の基本的マナーとして、もういちどしっかりと日本語や敬語を学び直そうと、自分で国語辞典を買い求めた人、いますよね? もちろん僕もそんなひとりだった。

それ以来、国語辞典そのものに対する関心がわき、数多くある辞書をひとつひとつ揃えながら、その違いを発見し楽しんできた。辞書はどれでも同じ、では決してないのだ。その編纂方針そして編纂人のよって、大きく特徴と魅力が異なる、じつに面白いものなのだ。そんな僕が比較検討してきた辞書は、以下のようなエントリにまとめているので、ぜひご参考にして頂きたい。また、数多くある国語辞典の愛すべきキャラひとつひとつを、それこそ溢れる愛でもって描き切ったのが、傑作にして快作『学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方』である。めちゃくちゃ面白いので、こちらもぜひ読んでみて。

- 国語辞典を選ぶならこの3冊がおすすめ:現代語に強い三省堂・豊かな語釈の新明解・安定と安心の岩波

- 新中学生・高校生から新社会人にまでおすすめする国語辞典4選|辞書それぞれの個性を理解して選ぼう

- 学校で教えて欲しいおすすめ国語辞典の選び方・使い方・遊び方:複数の辞書を比較して使い分けよう

『新明解』『角川必携』『岩波』など、この世にたくさん存在する国語辞典。いったい何がどう違い、どれを選べばいいの?その悩み、すべて解決します!辞書200冊超をコレクションする、オタクで学者で芸人のサンキュータツオが、辞書の楽しみ方、選び方、つきあい方を徹底ガイド。編者や執筆者の熱い想いと深い哲学が詰まった、ユニークで愛すべき国語辞典たちの、知られざる個性と魅力をわかりやすく紹介。

ちなみに、上記でとくにおすすめしているのは、まずは国語辞典を一冊と思っている人に強く推薦したい、小型の国語辞典である。ということはつまり、中型や大型の辞書もある、ということなのだ。だからこそ今回は少しだけ、売れ筋の小型のその先にある、一歩レベルの高い中型の国語辞典を紹介してみたい。

まずはこちら、そう、誰もが知っている、あの岩波書店『広辞苑』である。「広辞苑によれば~」という書き出しの文章、よく見かけますよね。辞書といえば広辞苑、という印象を与えるほどの、ザ・国語辞典、それが広辞苑なのである。そんな広辞苑は、上記のような小型の国語辞典よりもさらに多くの言葉を収録した、中型国語辞典として位置づけられる。そんな広辞苑が10年ぶりに大改訂され、大きな話題となったのが2018年だった。以下のメッセージにもあるように、国語辞典とくに中型であり、辞書の代名詞でもある国語辞典は、それこそそのときどきの時代と社会を映し出してきた鏡である。だからこそ、辞書はふるきよきもの、ではなく、最新の、いまを反映したものを使うべきなのだ。そう、いまこそが、広辞苑を手元に置く絶好のタイミングなのである。それはもちろん、自分のために買うだけでなく、卒業・入学のプレゼントにも最適のものとなるはずだ。

『広辞苑』が10年ぶりに大改訂された。新たに収録した項目は1万で、総項目は25万となった。ページ数も140ページ増えた。しかし本の厚みは第六版と同じというから驚く。だが進化したのは製紙技術、印刷・製本技術だけじゃない。新たに収録された項目を見ると、この10年で日本語がいかに変化したかがわかる。それは日本社会、国際社会の変化でもある。象徴的なのが、たとえば「安全神話」だ。語釈は「安全に関する神話。根拠もなく絶対に安全だと信じられていること」で、用例は「原発の─が崩れる」。10年前は原発が安全だと信じる人がいたのだ。

「スマホ」「スマートフォン」も、第六版にはなかったことば。「様々な情報処理機能を具えた携帯電話。オペレーティングーシステムを持ち、アプリケーションを追加して機能を拡張でき、多くタッチパネルで操作する。スマホ」と書かれている。日本でアップル社の「アイフォーン」が発売されたのは2008年の7月。そういや、こんなものが日本で売れるわけがない、という人もいたっけ。10年先はわからない。

新しい項目が加わっただけでなく、語釈が改良されたことばも多い。たとえば「炒める」は第六版で「食品を少量の油を使って加熱・調理する」となっていた。これが第七版では「熱した調理器具の上に少量の油をひいて、食材同士をぶつけるように動かしながら加熱・調理する」と詳しくなった。断言する。辞書は時代の映し鏡である。常に新しいものがいい。

そして、もうひとつ名の知られた中型国語辞典といえば、三省堂『大辞林』である。こちらも、13年の月日をかけた大改訂を終え、最新の第4版を昨年に刊行したばかりなのである。小型の国語辞典を改訂するのでさえ、膨大な労力を必要とする辞書づくり、それを中型の国語辞典で行うのは大変な作業となることは容易に想像がつくことだろう。そんな努力と知恵の結晶である、この国語辞典が、それも中型として名高い、広辞苑と大辞林がともに、大幅大改訂を終えてこの世に誕生したばかりなのである。ぜひとも今回は、手に取りやすい小型辞書だけでなく、こうしたより本格的な中型国語辞典も手にとって、そして手元に置いてみて欲しい。僕はもちろん、すでに両方とも揃えているが、もしどちらか一冊と言うのであれば、個人的にはこちらの大辞林をおススメしたい。どうぞステキな辞書ライフを!

令和という時代の幕開けに、ことばの海の新しい羅針盤として刊行。13年ぶりの全面改訂版。日常語から専門用語まで、古代のことばから現代のことばまで、日本語の総体を縦横に収める。第三版から1万3000項目増の25万1000項目収録。日本語の基本辞典―万葉の古代から令和の現代まで各時代のことばと語義を収録。最新の社会・科学・文化、新語・新語義、カタカナ・アルファベット語、また国際化・多文化共生社会の日本語への視点。複数のテーマで多様な日本語の姿をビジュアルに解説する「特別ページ」。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

錦織圭の全米オープンテニスをデータ生中継で応援しよう|初のグランドスラム優勝を目指して

全米オープンテニスに出場している錦織圭が見事に4回戦を突破し、2年ぶりのベスト8進出を決めた。ビッグ

-

-

クラフトビール業界ナンバーワン・ヤッホーブルーイング自慢のIPA「インドの青鬼」の苦みが最高に旨い

今年もまたビールが旨い季節がやって来た。もちろん、クラフトビール飲んでますよね?数年前から盛り上がり

-

-

論理思考の駆け引きで騙し合い|カードゲーム「TAGIRON」が熱すぎる

以前に「冬休みにおすすめの人気ボードゲームランキング:「カタンの開拓者たち」「カルカソンヌ」「ドミニ

-

-

ニューヨーク・タイムズが選ぶ、今年絶対に行きたい世界52ヶ所:2017年版

毎年恒例のイベントといってもよいだろう、それがこのニューヨークタイムズ紙が選ぶ「今年絶対に行きたい世

-

-

今年もアメリカの大学卒業シーズンがやってきた|おすすめ歴代スピーチ10選

さて、今年もアメリカの大学では卒業シーズンとなった。コロナ禍で大きく様変わりしてしまったとはいえ、卒

-

-

藤井聡太七段が先勝|現役最強棋士・渡辺棋聖とのタイトル戦

さあ、いよいよ「将棋史に残る決戦」が始まりましたね。そう、弱冠17歳の若き天才棋士・藤井聡太七段。す

-

-

今年の卒業・入学のお祝いに|おすすめの国語辞典・人気ランキング

今年もまた3月の卒業式、そして4月の入学式が近づいて来た。昨年はコロナによりことごとく中止となってし

-

-

確定申告の強い味方|クラウド会計が圧倒的に超便利

さて今年も確定申告の時期がやってきた。大学教員を含めサラリーマンであれば、この申告をしなくて済むこと

-

-

科研費採択された研究者におすすめの2つのサービス|クラウドを利用して研究・事務作業を効率化する

科研費で利用したい研究効率化のための2つのサービス さて先日は、今年度の科学研究費助成事業(科研費

-

-

iPhone 6 ケースとして超おすすめできる、パワーサポート製エアージャケット

先日、iPhone 5 から iPhone 6 に乗り換えた。最初はサイズが大き過ぎるのではないかと