若き研究者フィギュアスケート町田樹のスポーツ文化論

2022年の冬季北京五輪の開幕も近づいてきた。ウィンタースポーツの代表例のひとつが、フィギュアスケートであり、日本としても毎回男女ともにメダル獲得が期待される種目である。そんな歴代のフィギュアスケーターの中で、誰が印象に残っているだろうか? 金メダルを獲った荒川静香や羽生弓弦はもちろん真っ先に思い浮かぶだろう。ただ、それ以外でいうと、僕は個人的に町田樹が忘れられない。

当時から観客を魅了する滑りと演技は、高難易度ジャンプとはまた別の魅力があることをわれわれに強く訴えていたように思う。そう、彼は氷上の求道者であり表現者であり訴求者であり、その姿に僕はくぎ付けとなっていたことを思い出す。そんな彼は、アイスリンクを去ったあと、大学院へ進学しスポーツの研究に取り組んでいたことまでは、ニュースなどでも報道されていのでご存知のかたも多いことだろう。しかし、その後、早稲田大学でスポーツ科学分野で博士号を取得し、2020年からは國學院大學の助教を務めていることまで知っている人はどれくらいいるだろうか。そう彼は今、若き研究者としての第一歩をあゆみだしたところなのだ。だからもちろん、研究者のひとりとして、research map には登録しているし、それを見れば数多くの研究を手がけ、その成果を学会で発表し、そして今では大学で講義をしていることが分かる。

そんな彼の代表作が以下の『アーティスティックスポーツ研究序説』である。聞き慣れない「アーティスティックスポーツ」とは何か?その説明の前に、まずはスポーツ競技の分類から始めよう。「対戦競技」とは、サッカーや野球のように、相手と対戦して勝ち負けを争うもの。一方で、マラソンや100メートル走などの陸上種目や水泳種目の多くは、どれだけ早いかを競う「記録競技」である。そしてここからが大事なのだが、スポーツには上記以外にも、芸術的なスポーツと呼ばれるフィギュアスケートや新体操があり、これから「採点競技」に分類されるわけだ。

この採点というのがなかなか厄介なのはわれわれ視聴者も実感しているところであり、あんなに上手い演技なのに得点低くない? とか、えっどうしてあれが高得点に? なんてことがしょっちゅう起こるわけである。しかし、研究者・町田樹が研究論文のなかで訴えたいのは、そうした採点制度や審査員の問題ではないのである。そうではなく、彼はさらに芸術性が求められる「採点競技」のなかでも、フィギュアスケートと新体操とでは、スポーツとしての本質が全く異なると喝破するのだ。

その違いの根幹にあるのは、技の難度と完成度によって勝敗を分かつ体操と、音楽をも表現する技量が求められるフィギュアスケートの差異なのである。これはまさに当時の町田の演技を見ていた人ならうなずくことばかりの指摘だろう。そう、彼の演技は音楽に合わせて自らを表現するその創造性・芸術性・情熱といったものがすべて含まれている総合的パフォーマンスだったのだから。そして、彼はこうした音楽性を内包したフィギュアスケートのような芸術競技を、体操競技等とは分けて考えるために、「アーティスティックスポーツ」と定義するのだ。

なぜこのようにさらなる細かい分類が必要なのか?それは単純な区分ではなく、彼の著書の第2部で詳細に議論しているように、この音楽性を内在するアーティスティックスポーツが唯一、舞踊作品などと同様の「著作物」となるからなのだ。この視点は実に新しく、研究者ならではであろう。ふつうの一選手であれば、与えられたルールの中で最大のパフォーマンスを発揮しようとすることだろう。しかし、今は研究者となった彼はそこから議論のレベルとひとつあげ、フィギュアスケートの特徴とはなにか、他のスポーツ種目とくに採点競技との差はどこにあるのか、そしてそこからスポーツ著作権の問題に斬り込む。

いやぁ、こういう展開はまったく想像していなかった。それは彼の著書の議論の運び方と同時に、彼のキャリアに対する驚きでもある。しかし、今思えば、それも彼にとっては極めて自然な道順だったのかも知れない。選手時代、情熱的な踊りと滑りで魅了する一方で、ジャンプ難易度とは一線を画したプログラムづくりや、どこか冷めたというよりはクールな視線と視点。そう、彼は当時から考えるフィギュアスケーターだったのである。であるならば、僕らは大きく誤解していたのである。彼は天性のスケーターなのではなく、研究職こそが肌にあう合理的なリアリストだったのだと。

参考:AERA「町田樹「フィギュアの演技も著作物」 氷上から学術界転身でスポーツ界の課題解決」

スポーツか、アートか――。

フィギュアスケート、新体操、アーティスティックスイミング、ダンススポーツなど、スポーツとアートの重複領域についての初の論考。〈アーティスティックスポーツ〉という身体運動文化を、経営・経済学、法学、社会学、芸術学などを横断して探究する。新進気鋭の若手研究者がスポーツ科学に新たな沃野を拓く画期的な著作。本書は全六部構成となっており、その中でアーティスティックスポーツをめぐる「美学論(第I部)」、「著作権論(第II部)」、「作品批評論(第III部)」、「市場経済論(第IV部)」、「産業論(第V部)」、「アーカイブ論(第VI部)」が次々に展開される。これから先の時代、アーティスティックスポーツの文化はいかにあるべきか――スポーツとアートが汽水域のように交じり合う身体運動文化を永続的に存続させるための創造と享受のあり方について、学際的観点から徹底的に考察していく。スポーツ科学の学術界はもとより、アーティスティックスポーツに関わるすべての人々にとって必読の書となるだろう。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

タイトル戦相次ぐ藤井聡太の夏|今こそ将棋が熱く面白い

プロ棋士・藤井2冠の夏がやってきた。昨年はタイトル棋聖と王位を獲得し、その初防衛戦が始まっているのだ

-

-

ソーシャルディスタンスのいま最も濃密な人間関係|プロ将棋棋士の師弟愛と絆

この年末年始なにが盛り上がっているかと言えば、もちろん紅白歌合戦に箱根駅伝、ではないですよね。今年は

-

-

【おすすめ英語テキスト】あの「語源図鑑」に待望の続編が登場|英単語を語源から根こそぎ理解する

ついに出ましたね、あのベストセラー『英単語の語源図鑑』に第二弾の続編が! これ、ものすごくおススメな

-

-

全米オープンテニス|錦織がフルセットを制して準決勝進出

日本時間早朝の全米オープンテニス生中継を観戦したみなさま、お疲れ様でした。錦織がやってくれましたね。

-

-

赤瀬川原平『新解さんの謎』と『辞書になった男』:いま日本で最も売れている「新明解国語辞典」の誕生秘話

これまで何度か、各種おすすめ国語辞典のそれぞれの個性について書いてきたが、その中でも最も「個性的」な

-

-

クラフトビール業界ナンバーワン・ヤッホーブルーイング自慢のIPA「インドの青鬼」の苦みが最高に旨い

今年もまたビールが旨い季節がやって来た。もちろん、クラフトビール飲んでますよね?数年前から盛り上がり

-

-

『ヤバい統計学』他で学ぶ数字のセンス|統計リテラシー入門におすすめの4冊

以前にも「『ヤバい統計学』とテーマパーク優先パスの価格付け」で紹介したように、カイザー・ファング著『

-

-

プロテニスプレイヤーの憂鬱|男女格差と上下格差の歴史と現状

ウィンブルドンテニスで今年も熱戦を繰り広げられるなか、Financial Times の記事 "Do

-

-

ゲーマーとお金|さらなる有望産業 eスポーツビジネス

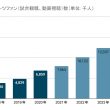

ご存知のとおり今回の東京五輪からは、スケートボードや、サーフィン、そしてスポーツクライミングといった

-

-

数学ミステリー白熱教室|数学と物理学の驚異のつながり

「NHK『数学ミステリー白熱教室』本日最終回をお見逃しなく」でも書いたように、先週末でNHKの「白熱