中央アジア訪問記:シルクロードの要衝ウズベキスタン

報道の通り、先週から安倍首相がモンゴルおよび中央アジア5ヶ国を訪問している(NHKニュース)。しかし、モンゴルはまだしも、中央アジアとはいったいどこを指すのか、そして5ヶ国とは具体的にどの国なのか?日本からは決して身近とは思えないこの地域を知るには、いまが絶好の機会なのではないだろうか。

まず初めに、世界地図を広げてみると、中国の西、ロシアの南、カスピ海の東に広がる一帯、ここが中央アジアである。まさにユーラシア大陸のど真ん中と言えるだろう。

(出所:中小機構)

そしてこの地域を国別により詳しく見るには、外務省の解説が分かりやすい。以下の地図では、中央アジア5ヶ国を構成するカザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、タジキスタン、そしてトルクメニスタンの位置関係がよく分かる。

古くはシルクロードのオアシス都市として栄えたこの地域だが、いまはその豊富な天然資源に世界の注目が集まる。そして日本人にとっては、「シルクロード」という言葉の響きに自然と郷愁を感じてしまうという点でも、今後の観光が大いに期待される場所でもある。

以前「中央アジアの遊牧民たち」では、ぜひともこの地を訪れてみたいと書いていたのだが、先日僕も訪問する機会があったものだから、このタイミングで現地の様子などを写真を通して報告してみたい。まずはウズベキスタンの首都タシケントから紹介しよう。最初に申し上げておくが、人口200万人を超える大都市であり、街中には地下鉄も走る。予想するよりも遥かに近代的な都会なのである。

そんなタシケントの中心地が下の写真のティムール広場。馬に跨るアミール・ティムールは14世紀にティムール朝を築いた建国者であり、国の英雄だ。そして写真奥に見えるのが、ソビエト連邦時代の1974年に開業した名門ホテル・ウズベキスタンである。

そのティムール広場周辺は、政府機関のオフィス等が集中したエリアであり、一方では緑豊かな公園が市民の憩いの場所ともなっている。

ティムール広場に面して建つこの古風な建物は大学。若い学生たちが急ぎ足でキャンパスを駆け抜けていく。

そして、タシケントで外せない見どころの一つが、オペラとバレエで知られるナヴォイ劇場だろう。

この劇場(以下写真)が日本人と縁が深いのは、第二次大戦後にソ連の捕虜となった日本人兵士が、この劇場の建設に携わっているからに他ならない。とくに、1966年にタシケントを襲った大地震の際にも、ナヴォイ劇場は倒壊しなかったことからも、これが日本人の建設技術の高さの証明ともなり、現在の日本製品に対する強い信頼感の源ともなっているそうだ。

また、ウズベキスタンは中央アジアの中ではイスラム色が強い国としても知られる。ソビエト連邦崩壊を経て、国民のイスラム回帰は強く、それは現在の建築にも大きく反映されている。

とくに、人口流入が続く大都市タシケントでは、市民が通うモスクの数が不足しており、新たな建設が急ピッチで進められている。以下の写真はタシケント郊外にある完成したばかりのモスク。ピカピカの外観に加え、夜はライトアップされて実に壮麗だが、中では敬虔な信者たちが集いコミュニティの中核となっている。

街中には公園が多く、周辺一帯の歩行者天国もよく整備されており、週末ともなればフリーマーケットで賑わう場所となる。

大都市ではあるが、浮浪者や物乞いの姿を見かけることは少なく、町を歩いていて治安が悪いと感じるようなことはなかった。とはいえ、まだ決して豊かな国ではないと感じるのは年代物の自動車がいまも現役ばりばりで数多く走っているのを見るからだろう。下の写真は、メーカーがどこか分からなかったのだが、聞いたことのないブランド。ソ連時代の名残を感じるような景色と言えよう。

そして最後に食事。中央アジアの食事は個人的にとても美味しく頂いた。イスラム教であるため、豚は食べず酒は飲まないのだが、その他の牛肉・羊肉・馬肉はとてもよく食べる。そしてその肉の消化をよくするために、野菜やヨーグルトの類もよく食べる。ガタイのいい人を多く見かけたように思うが、彼らの体をつくっているのがこうした食事なのだろう。

というように、短い日程だったが、中央アジアのそのまた中心に位置するタシケントという大都市を訪れて、この地域特有の歴史や文化に触れることができたのは、非常に貴重な機会だったと思う。日本からは地理的な遠さもあってどうしても身近に感じることが少ない中央アジアだが、これから関係は深くなっていくだろう。というよりも、シルクロードを通じて接点を持ってきた日本と中央アジアの長い長い歴史を考えるならばむしろ、今また身近な存在に戻ってきた、という方が正しいのかも知れない。

いずれにしろ今後多くの人が、この中央アジア一帯、そしてウズベキスタンという国に関心を持つのではないだろうか。この国を日本語で紹介する書籍はあまりにも少なく、今後もっと出版されることを期待したいが、現在入手できる以下の図書はいずれもおすすめ。ここウズベキスタンを訪れるならもちろん、この国をもっとよく知ってみようという人にとっても良質な入門書となるだろう。

まずは何と言っても、森薫の名作漫画『乙嫁語り』だ。なにしろ今回の安倍首相の中央アジア訪問でも、政府専用機にデザインされた中央アジアのキャラクターを描いたのも森薫なのである。もはや中央アジアと言えば森薫、ですね。

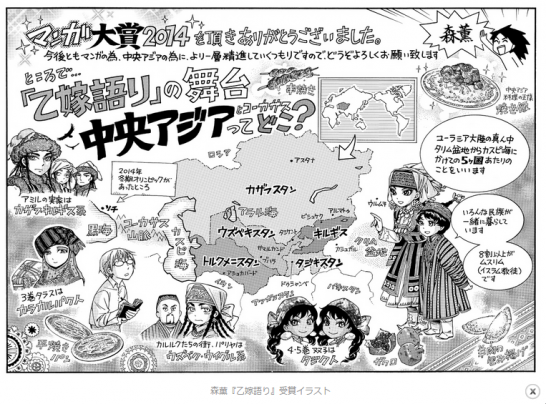

作者がマンガ大賞受賞メッセージ に寄せた上のイラストを見ても分かるように、この作品はまさにこの中央アジアの草原を舞台に、遊牧民たちが馬を駆って暮らした日常を描いたとてもユニークな内容。Kindle版はいまキャンペーン中でほぼ全作半額となっているのでこの機会にぜひ読んでみて欲しい。

続いて読んでおきたいのが、中山恭子『ウズベキスタンの桜』。ウズベキスタン大使とて赴任した著者の生活から伝わるこの国の暮らしぶりは、ガイドブックからでは得られない視点である。

『社会主義後のウズベキスタン』も必読書と言えるだろう。ウズベキスタンの首都タシケント生まれの著者は現在筑波大学の准教授。ソ連崩を経て母国が同変貌したのかを国家のアイデンティティ構築と合わせ、かつ日本語で解説できるのは、同氏をおいては他にいないだろう。

作家・井上靖が中央アジア・シルクロードに並々ならぬ関心を抱いていたのもよく知られるところだ。今でこそ経済発展と都市化が進むウズベキスタンと中央アジアの国々だが、井上靖が家族を連れて旅した当時は、まだシルクロードの歴史の香りが残る時代だっただろうというのは、長年憧れた地をようやく訪ねた興奮を抑えるような氏の書きぶりからもよく伝わってくる。

ウズベキスタンを中心としたシルクロードの旅を考えているなら、以下の2冊の雑誌が美しいビジュアル満載でおすすめ。過去のNHK番組を契機に日本に一大シルクロード・ブームが訪れたように、われわれ日本人にとってシルクロードとは、井上靖でなくとも哀愁を感じる特別な場所なのである。自分たちの文化のルーツがこの道を通ってはるばる伝わってきた、という事実にロマンを感じない人などいない。砂漠のオアシス、ラクダの隊商、東西文明の交差点、こうした言葉で、われわれは共通のイメージを想起するが、それくらい日本人にとってはシルクロードとは体が記憶しているものなのかも知れない。そしてそれはつまり、日本ではいつでもまた再び大規模なシルクロード観光ブームが起こる高い可能性を持っているということでもあるのだ。

中央アジアの経済開発はいま急速に進んでいる。安倍首相の今回の訪問にもみられるように、日本との関係も一層深まっていくことだろう。もしも観光地化される前の、シルクロードの香りを嗅いでみようと思うなら、ひょっとすると今が最後のチャンスなのかも知れない。アジア最後の秘境といわれたミャンマーの経済解放が一気にすすみ、あのキューバですらアメリカと国交回復する時代なのである。この地球上にもはや閉ざされた場所などない。しかしそれでもなお、固有の文化と歴史をいまも色濃く残す場所として、ここ中央アジアは実に魅力的な場所だと思う。ぜひ僕ももう一度、このウズベキスタンと周辺諸国をたずねてみたいところだ。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

2022年将棋賞金ランキング発表|藤井聡太5冠が1億円超で堂々の首位

将棋連盟から2022年の獲得賞金・対局料ベスト10が発表されましたね。毎年この時期の恒例であり、名

-

-

囲碁タイトル7冠同時制覇|井山裕太と師匠・石井邦生が創りだした盤上の宇宙・独創の一手

すごいな、井山裕太。大きなニュースとなったことで、囲碁ファン以外にも伝わったであろう、7冠同時制覇へ

-

-

なぜ日本の新幹線は世界最高なのか?定刻発車と参勤交代

"Why Japan's high-speed trains are so good" というEco

-

-

中央アジア訪問記:天然資源に恵まれた大国カザフスタン

先日の安倍首相の訪問に続いて、米国ケリー国務長官も同地域を訪れるなど、「中央アジアで新たなパワーゲー

-

-

都市別外国人観光客ランキング:中国人観光客から今後はロシア人観光客へ

英国の市場調査会社ユーロモニターが発表した最新の都市別外国人観光客ランキング(日本版ウォール・ストリ

-

-

電子コミックの時代がやってきた:『ナナのリテラシー』が描く漫画業界のビジネスモデル革命

ご存知のように、今ものすごい勢いで電子書籍市場が拡大している。出版業界では今年こそ「本当の電子書籍元

-

-

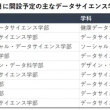

一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部の挑戦と初受験

さて今年の国公立大学受験でもう一つ大きな話題となっているのが、一橋大学がじつに72年ぶりに新設する

-

-

廃棄カツ横流し事件でよみがえる『震える牛』と食品・外食産業への不信

先日からニュースで大きく報道されている冷凍カツの横流し事件(NHKニュース「カツ横流しで業者 廃棄食

-

-

夏本番。今年はぜひ美味しいクラフトビールを飲もう!

アメリカのビールと言えばバドワイザー。そのイメージは正しい。なにしろ下図が示すように、市場シェアで圧

-

-

フェイスブック・データでみるバレンタインデー|世界中が愛を込めて

いつの間にかバレンタインじゃないですか、諸兄の皆様方、心の準備はOK? さて、昨年のこの時期にも「バ