科研費に応募する1|そもそも科研費とは?

公開日:

:

研究・論文

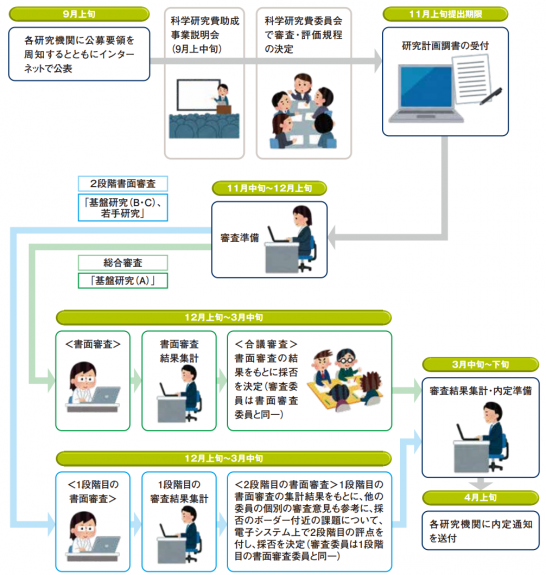

さて、夏のお盆休みが終わり通常の日々が戻ってくる頃は、日本の研究者の多くが今年の科学研究費助成事業(科研費)について真剣に考える時期でもある。以下の全体スケジュールに示されているとおり、毎年9月上旬には公募要領が公表され、その説明会が実施される。その要項にもとづいて、研究者それぞれが計画書を作成し提出する締切が11月上旬だ。ただし、大学等の所属機関経由で応募することになるため、学内締切りはそれより早く、おおよそ10月中旬から下旬にかけてとなる大学が多いことだろう。つまり、お盆休暇から戻ってきてからの2ヶ月が、研究計画書を執筆する重要な期間となるのである。

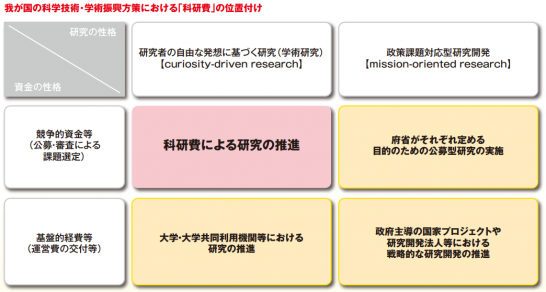

そんな、日本にいる研究者の多くが応募する科研費とは、いったいどういう仕組みなのか、とくに今年初めて応募するという人もいるだろうから、簡単に説明しておきたい。まずは、日本における科学技術振興にあたっての全体像のなかで、科研費とは次のように分類される。応募に当たっては研究者それぞれが研究計画書を提出するように、あらかじめ研究課題が与えられているわけではなく、「研究者の自由な発想に基づく研究(学術研究)」という特色がある。くわえて、応募した研究計画が詳細に審査され、そこで選定されたものだけが研究費を獲得できるという「競争的資金」である、というものだ。その意味で、企業との共同研究とも異なるし、大学から支給される研究費ともまた異なった位置づけとなっている。

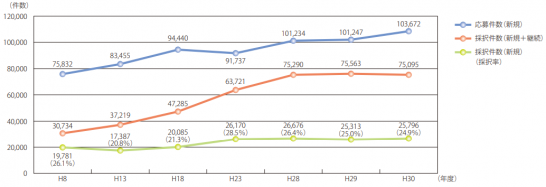

この科研費であるが、競争的資金といえばまずは科研費を思い浮かべる人が圧倒的多数であろう、というほどに一般的なものである。それは以下の応募数にも表れていると言えるだろう。新規の応募件数は年々増加しており、平成30年度には、10万3千件を越える研究計画が提出された。もちろん競争的資金であるがゆえに、審査をへて優れたものだけが採択されるわけだが、採択率は25%前後であり、応募した4人のうち1人だけが選ばれる、というものだ。

この25%の採択率はもちろん平均であり、大きな予算がかかる大型研究であれば、審査の方法も厳しくなり採択率もぐっと厳しくなる一方で、若手研究者を優遇するカテゴリーに応募すれば、それよりはずっと高い採択率となる優位性もある。というように、科研費応募にあたっては、どんな研究をし、どのような計画書を作成するか、というのはもちろん大事なのだが、それと同時に、そもそもどのカテゴリーそしてどの研究分野に応募するか、という大局的かつ戦略的な視点も欠かせないのだ。ということを、次回以降なんどかに分けて説明していきたいと思うので、とくに今年はじめて科研費に応募しようと考えている人や、過去の不採択をふまえ今年こそ採択を狙っている人、そして科研費というものに関心をもちはじめたばかりという人に、参考になればと思う。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

おすすめ新刊『できる研究者の論文作成メソッド』|書き上げるための実践ポイント

以前に「できる研究者の論文生産術:How to Write a Lot」でもおススメしたように、ポー

-

-

英語論文の書き方:よりモダンでクリアな英作文テキスト3選

「英文ライティングここから始める」で書いたように、そこで紹介したテキスト4冊は英文ライティングのため

-

-

できる研究者の英語プレゼン術|スライド作成からストーリー展開まで

以前に紹介した、ポール・シルヴィア著の『できる研究者の論文生産術』は素晴らしい一冊である。著者は20

-

-

科研費に応募する2|申請書作成に向けてどんな情報を参考にするか?

申請書作成に向けて 今年の科研費に応募しようと考えたとき、とくに初めて申請書を書くとなった場合、ま

-

-

学会@台北と、羽田空港-松山空港の圧倒的な便利さ

先日は、Asian Meeting of the Econometric Society にて研究報

-

-

科研費獲得の方法とコツ|戦略的な申請書執筆ノウハウ

さて、今年もまた科研費の応募締切が近づいてきた。採択された場合に翌年4月から経費使用ができるようにと

-

-

英語論文の書き方:英文ライティングここから始める必読テキスト4選

「あらためて国際大学(IUJ)の紹介:留学生の出身国」で書いたように、国際大学の修士学生の多くは、各

-

-

科研費採択のお知らせ届く

昨秋に応募した科研費の採択通知が届いていた。大変にありがたい。今後一層がんばっていきたいと思います。

-

-

申請者必携のハンドブック『科研費獲得の方法とコツ』に最新第4版が登場|採択率を上げる書き方

今年もまた科学研究費助成事業(科研費)の締切が近づいてきた。多くの研究者が申請するこの科研費だが、も

-

-

「もっとヘンな論文」がついに登場|アカデミック・エンターテインメントの最高峰

NHK Eテレの番組「ろんぶ~ん」をご存知だろうか?ロンブー淳が司会を務める、アカデミック・エンター