海外で研究者になる|知られざる就職活動その舞台裏

日本人が数多く海外留学していることに比べると、海外で就職する例はまだまだ少ないと言えるだろう。とくに、留学先でそのまま就職というケースではなく、日本の大学や大学院を卒業・修了してから海外就職となるとさらに数少ないだろう。

本書『海外で研究者になる』は、東大の工学系研究科で博士号を取得し、情報工学系の准教授として勤めていた著者が、海外の大学に転職したそのプロセスをすべて明らかにした一冊である。まずそもそも、なぜ東大のポジションがありながら海外の他大学への移籍を目指したのか、というところから話ははじまる。そして、著者が当初から詳しく知っていたわけではない応募の仕方等々について、試行錯誤しながら場数を踏み、そして最終的にはイギリスのブリストル大学に職を得るのだ。

今後、著者と同様に、海外に活躍の場を求めようと考えている人にとっては、情報量が豊富で参考になる経験談となるはずだ。加えて本書では、同じように海外の大学の研究職に就いている日本人17名にもインタビューし、ケース・スタディに厚みを加えている。理科系が多いものの、その他の分野の人にとっても大いに参考になるはずだ。

元気がない日本の大学。だが世界に目を向ければ様々な国の大学があなたを待っている。本書は海外で研究リーダーになるための指南書である。日本にいてはなかなか分からない志望書類の書き方や面接の受け方など就活のAtoZを実体験を踏まえて解説。また、大学運営の仕組みや学生との接し方など仕事と生活の紹介、さらにアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、17人の研究者へのインタビューまで、異文化で頑張る日本人研究リーダーの素顔に迫る。

日本人の研究リーダーたちが世界の大学で活躍している。どうすれば海外で研究者になれるのか。応募書類の書き方から、面接の実際、待遇交渉まで、イギリスの大学に就職した著者が詳説。昇進は自己申告制、会議は家庭の用事で欠席可能、公費でティータイム、意外と親身な学生指導など、異文化での研究生活をリアルに描写。各国で活躍する研究者17人へのインタビューも収録。研究職だけでなく、海外で働こうとする日本人必読。

ちなみに経済学の分野では、アカデミックな就職活動における応募から採用までのプロセスが明確にあり、以前に以下のエントリでも書いたように、毎年お正月シーズンにアメリカで開催されるAEA年次総会が、経済学Ph.D.生にとっての就職面接の場となっている。

また他の分野においても、就職プロセスが定型化されているため、例えばカバーレターには何をどう書けばよいのかとか、履歴書等で強調すべきポイント等々、豊富なアドバイスが以下のような書籍にまとめられている。上記『海外で研究者になる』は、日本語で書かれた海外研究職就職活動に関する書籍として極めて参考になる一冊であり、それに刺激を受け、今後海外のポジションに応募してみようと考えるならば、以下のような書籍も役立つことだろう。

Amazon Campaign

関連記事

-

-

日本人の氏名はなぜこんなにも多種多様にして複雑怪奇なのか?

日本人はなぜにこんなにも自分の名前や家族のルーツに興味津々なのだろうか? NHKの番組だけ取り上げて

-

-

あの藤井聡太が5回負けた|プロ棋士最終関門・奨励会地獄の三段リーグ

今回のスポーツ総合誌Number、将棋特集第2弾はこれまた読み応えのある記事が多数揃っており、非常に

-

-

卒業・進級・入学のお祝いに|今も昔も定番の国語辞書をプレゼント

いよいよ春も近い。それはすなわち、卒業シーズンを迎え、そして進級・入学・入社といった新たな始まりを意

-

-

英語論文アカデミック・ライティング絶対おすすめできる18冊

以下のエントリ・シリーズで詳述しているように、これまで僕自身が多種多様の英語ライティングテキストを読

-

-

Amazonソムリエが教える美味しいワインのえらび方

いま、Amazonがもっとも力を入れているもの、それは電子書籍、ではないですよね。Kindleはもう

-

-

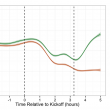

サッカー・データ革命の時代に読んでおくべきこの5冊

データ革命が加速する世界最先端の現代サッカー 「ワールドカップの閉幕、そしてデータドリブン・サッカ

-

-

史上最年少プロ棋士・藤井聡太の初勝利と『将棋の子』たち

史上最年少のプロ棋士が誕生したと話題となったのが2016年9月のこと。それから3か月が経ち、今度は若

-

-

『ヤバい予測学』とフェイスブックデータが示す感情の起伏

フェイスブックのデータ・サイエンティストたちは毎度興味深いデータを見せてくれる。それは「フェイスブッ

-

-

好きなことだけを仕事にした、新潟県三条市の世界的アウトドアメーカー「スノーピーク」の経営

新潟県三条市に、あのアップルも見学に来る企業があるのをご存知だろうか?それがアウトドアブランドの「ス

-

-

[若きテクノロジストのアメリカ]宇宙を目指して海を渡る~MITで得た学び、NASA転職を決めた理由

『宇宙を目指して海を渡る~MITで得た学び、NASA転職を決めた理由』を読み終えた。少年の頃に天体に